MEMOIRE D'OMBRE

- Clara Fuchs

- 29 janv. 2024

- 10 min de lecture

Dernière mise à jour : 11 juin 2024

PAVILLON SHOKO-KEN, KOTO-IN, KYOTO

01 FEVRIER 2024 | CLARA FUCHS

Texte finaliste du Prix Henry Jacques Le Même | 6ème édition | 2023

12 septembre 2017, peu avant 18h.

Depuis des jours, les chaleurs fiévreuses de la fin de l’été déposaient une fine couche de moiteur sur chaque centimètre carré de matière. La densité de l’air rendait l’instant toujours plus étouffant que le précédent. Subitement, l’orage a déchiré l’atmosphère, interrompant sur le champ toute activité. L’océan du ciel a abattu son rideau de pluie sur les têtes chapeautées des écoliers agglutinés sous le toit où j’ai à peine eu le temps de m’abriter. Deux heures se sont écoulées, peut-être trois, ainsi pressée contre les murs, à attendre que la voute céleste de Kyoto finisse de s’étirer sur la terre. Ses derniers assauts virevoltent maintenant dans l’air blanc, lessivé.

Je crois qu’il s’agit là de l’une de mes premières sources d’étonnement, lorsque j’ai atterri sur cette île, à dix mille kilomètres de chez moi : la vie de ce côté-ci du globe se mène au bon vouloir des éléments. En hiver, le froid vigoureux traverse les murs, s’immisce au plus profond des foyers et glace les cœurs ; l’été venu, la chaleur suffocante transforme la terre en étuve. Et entre ces deux extrêmes, le répit de l’arrière-saison, attendue – chérie même – dont les hommes s’émerveillent, année après année, devant la palette de roses et de verts tendres ou de bruns et d’or qui illumine les frondaisons.

Dans le centre, les échoppes des galeries couvertes peinent à recracher les hordes de touristes venus se protéger sous leurs toitures hautes. Pour la première fois depuis mon arrivée, le bourdonnement de la ville semble s’être évanoui. Peut-être est-ce là l’offrande des pluies d’Akisame [1] : une parenthèse de silence dans un monde-machine qui ne semble plus savoir s’arrêter. Et moi, j’en profite : je slalome entre les océans d’eau douce qui s’éparpillent sur le trottoir. Je prends mon temps, je traîne des pieds sur le bitume humide ; je me délecte des artères claires d’habitude noires de monde. Déjà, j’entends le fourmillement de la ville reprendre derrière moi : le claquement des pas pressés des salary-men, la joyeuse confusion de dizaines de langues qui s’entremêlent – des milliers de vies qui s’activent pour rattraper chaque seconde que l’averse leur a volée. « Attendez, juste un instant ! » C’est peine perdue, rien n’arrête le tumulte de ce monde en permanente ébullition. Mon esprit s’embourbe peu à peu dans la clameur qui monte.

Vite, trouver une issue !

Un carrefour, une caresse d’air frais qui s’égare sur le bas-côté, et mes pieds qui bifurquent ; c’est ainsi, un peu par hasard, que je découvre le pavillon Shoko-ken. Parce qu’en réalité, rien ne préfigure le lieu. Pourtant, loin des fastes des grands monuments, c’est bien là que tout commence : une venelle ombragée qui se cache, un creux dans la linéarité d’une avenue, une incitation à la curiosité.

Dissimulée entre deux immeubles quelconques, à une poignée de mètres du flot automobile, un porche au bois assombri par les pluies se love dans un mur. Rien de plus, rien de moins : un simple porche qui, tout en appartenant à la rue, projette déjà dans un ailleurs. Par son vantail entr’ouvert, on devine un chemin incertain qui s’enfonce parmi les bambous. Précieux trésor jalousement veillé par la lourde toiture dont le craquement au passage des rares curieux qui osent la traverser semble chuchoter ces quelques mots croisés entre deux pages :

Celui qui ici n'accepte pas de commencer par faire l'apprentissage du moins est certain de perdre son temps. [2]

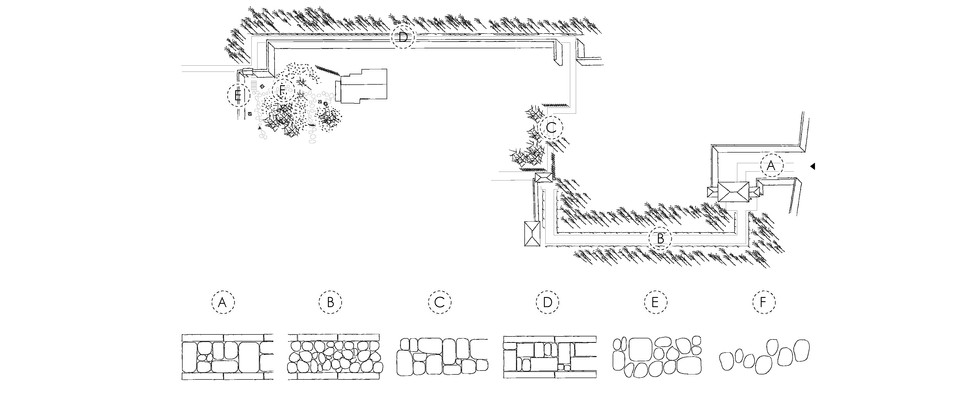

J’enjambe le seuil surélevé. Une bise légère agite les frondaisons et arrache une poignée de feuilles écarlates qui embrasent instantanément les parterres de mousse fraiche. Le bruissement des ramures agit tel un bouclier face à la cacophonie aliénante de la ville. Au fil de mes pas, les tiges végétales se densifient, dissimulant les silhouettes des constructions avoisinantes. Le pavage régulier se détend, les pierres soigneusement équarries se brisent en fragments, irréguliers et disjoints. Jalonnée par quelques portiques surélevés, la voie se contorsionne en de multiples coudes et achève de refermer derrière moi le chemin parcouru. Je continue ma progression, avec comme seul point de mire ces détails au loin qui laissent présager un « après » – ici, une paroi qui file illuminée par une lueur incidente de source invisible, là un portail entr’ouvert, au loin le sol qui se retourne...

Quelle distance ai-je ainsi parcourue ? Impossible à dire, tout repère temporel ou spatial s’étant rapidement effacé de ma conscience. Ce cheminement conduit à une forme d’abandon, l’abandon de la compréhension par l’intellect au profit du pas : c’est la déambulation, le parcours réaffirmant le corps en tant que premier outil pour percevoir l’espace.

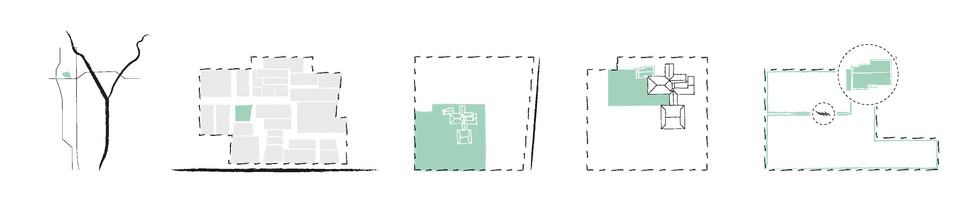

« Il n’y a pas de mur au Japon », écrivait Le Corbusier. Pas de mur, peut-être, mais une intériorité, sans aucun doute ! Le parcours se fragmente ici en une multitude de lieux, à la fois clos et sans limite, qui s’arrangent et se juxtaposent subtilement. Et de cette complexité, c’est bien uniquement le déplacement qui en vient à bout. Les pas s’y succèdent, tantôt devancés par ce que les yeux croient deviner, tantôt précurseurs de la découverte qui se révèle tout à coup au regard. La spatialité ainsi créée dicte les règles d’un jeu savant entre l’œil et le pied, qui préfère au système métrique la rythmique du souffle et la sensorialité de la marche.

L’irrégularité croissante des pierres ralentit mon allure, la rosée et les fragrances chlorophylliennes emplissent mes poumons. J’entends les gouttes rouler le long des toits et s’élancer dans leur dernière course vers le sol. L’espace devient une narration ponctuée, un poème que le corps déchiffre à mesure qu’il avance.

Et c’est au terme de cette errance que l’on arrive devant le pavillon de thé.

« À l'ombre des arbres du mont Kugami, dans cette cabane j'aimerais vieillir. » [3]

Les pierres plates tobiishi [4] dessinent une piste sinueuse flottant sur un océan de mousse. Elles ressemblent à de vieilles montagnes érodées émergeant d’une forêt miniature. Leur alignement s’arque au détour d’un bosquet de rochers colonisés par les fougères – l’un d’entre eux, creusé par la pluie, recueille en son sein de l’eau claire. Sur le bord, une louche en bambou joue à l’équilibriste.

Là, à la fois cabane de fortune et sanctuaire, le pavillon Shoko-ken. Aucune décoration. Rien de superflu. Quelques pas suffisent à en faire le tour. Soulevé du sol, il paraît fragile, ainsi juché sur ses grêles piliersdebois à peine écorcé. Seules les ouvertures disparates troublent l’ocrematde sa façade de terre. La prochaine tempête semble pouvoir l’emporter sans laisser de trace, et pourtant… Pourtant, quelque chose me donne le sentiment qu’il a toujours été là et qu’il me survivra. Sous ses airs frustres, on devine le raffinement discret de la main patiente, qui, un jour sans date, choisit cet endroit, ce galet, cette branche, cette marne jaune, cette tige de bambou frais, puis bâtit minutieusement cet équilibre ténu, cette présence réservée.

Sous le débord de toiture, une large pierre. Les chaussures demeurent ici, tandis que l’on se faufile sur les tatamis par l’étroite entrée, l’échine courbée.

Je pénètre dans une pièce exiguë dont la hauteur contraint à demeurer à genoux. Sa pénombre me happe ; elle embrume les certitudes de l’œil et je m’enfonce dans son épaisseur. Cette cécité forcée intensifie la suavité végétale qui flotte dans l’air rafraîchi. J’entends le tintement clair des dernières gouttes qui perlent le long d’une chaîne de pluie – puis plus rien. Me voilà enveloppée dans la caresse du silence, sans couleur ni contraste – ineffable. Les fenêtres closes filtrent une lumière usée, épuisée. On discerne par endroit la paroi déshabillée de son voile de terre protecteur ; la silhouette de la structure tremblante ainsi mise à nu révèle une résille de roseaux enchevêtrés, pudiquement recouverte de papier de riz. Une pâleur veloutée se diffuse, et mes yeux s’y accoutument peu à peu. Ils s’accrochent à la multitude de détails que ce clair-obscur commence à dévoiler : à gauche, le torchis mat souligne la courbe luisante d’une branche de hinoki incrustée dans le mur, les fibres du bois dansant en volutes autour de ses nœuds. Au-dessus de ma tête, la rigidité nerveuse du bambou structure les plafonds et découpe l’unique pièce en quatre espaces de hauteurs variables. Tiges, planches, veinage, tissage, bordure, grille, calepinage, tracent sur chaque surface un patchwork de segments ton sur ton qui se répondent savamment. Le pavillon se met tout à coup à vibrer autour de moi ; il se densifie au rythme de chaque élément en présence.

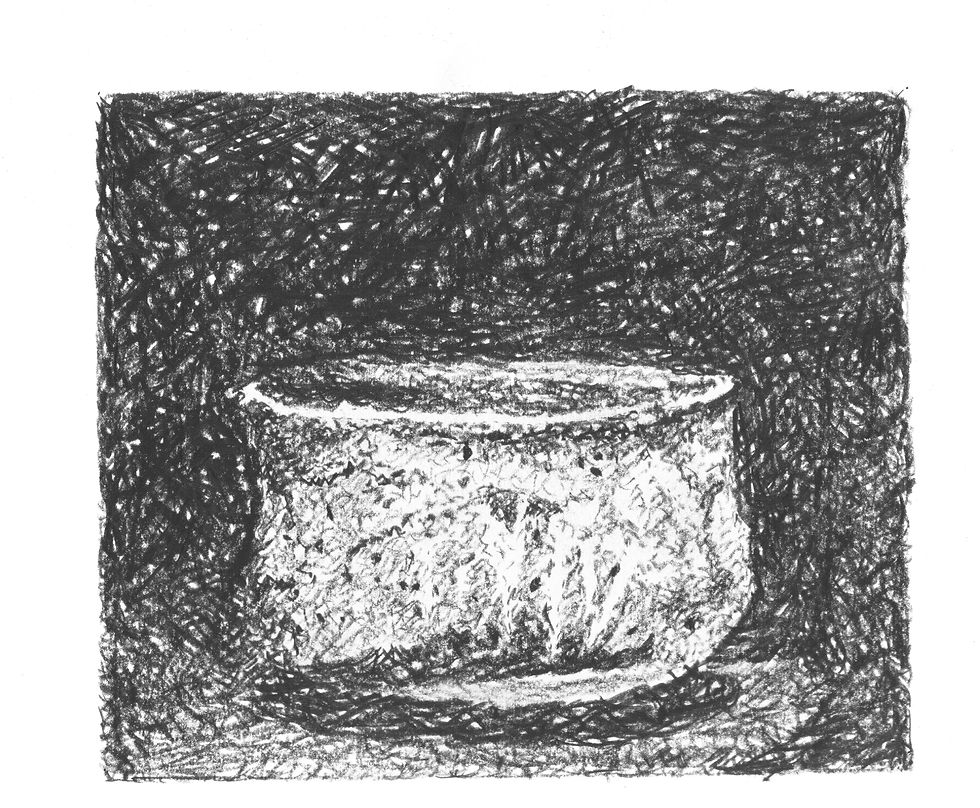

Mes doigts effleurent les tatamis frais. On en devine quatre – l’un d’eux est séparé par une cloison dont il manque le tiers inférieur, un autre surélevé forme une alcôve. Sur leurs fibres rigoureusement tissées court une lueur... Une lueur ? Du sol ? Et voilà que l’espace se retourne : en dépit des fenêtres qui trouent l’enveloppe, la lumière vient bel et bien du dessous et file sur le plancher. Dorée par la soirée, elle dévoile les nuances brunes et bleutées du torchis dont la matité laisse parfois dépasser les brins de pailles de sa composition. Derrière la demi cloison, une feuille de papier irisé jointe les tatamis et le torchis, délicate crédence dont l’éclat concentre le faible halo baignant dans le pavillon. Ces quelques mots de Pierre Soulages me reviennent instantanément en mémoire : « Je considère que la lumière telle que je l’emploie est une matière. » [6] Oui, ici, la lumière est belle et bien une matière en soi, simultanément éclatante et ténue, singulière et trait d’union absolu entre tous les éléments en présence.

Sur le foyer creusé entre les tatamis, une bouilloire en fonte dans laquelle l’eau frémit – le couvercle disjoint laisse échapper une mince volute de vapeur qui danse dans le rai lumineux échappé du panneau entrouvert. Dehors, les graminées frissonnent. Dans l’alcôve, l’opalescence d’une fleur de cerisier d’octobre. La fin de l’été s'invite dans la pièce. Un nouvel arrivant fait claquer le bois de la minuscule porte d’entrée. Dans un bruissement de tissu, il se hisse sur les tatamis. De l’autre côté, une porte s’ouvre et le maître de thé entre.

La spatialité du Shoko-ken débute dès la rue – le pavillon en soi n’en est qu’un élément. Elle se bâtit dans les sensations du visiteur, en dessinant peu à peu un lieu en dehors de la ville et pourtant compris dans la ville. Elle esquisse un itinéraire créé par l’obstacle – un seuil trop haut qui force à lever la jambe, des détours – associé à la fuite. L’ouverture d’un cadrage, une opacité, sous-face ou sol qui file, pliage, translucidité, lumière sont autant de stimulations de l’imaginaire à projeter un monde existant au-delà de ce que le corps peut percevoir à l’instant t. Le cheminement se découpe alors en une multitude de séquences, jamais lisibles dans leur ensemble. L’une ébauchant la suivante, le visiteur les traverse, poussé par sa curiosité. Il quitte peu à peu sa compréhension intellectuelle du monde sur lequel il pose des mesures abstraites et impersonnelles – « 3 mètres de long », « 16 degrés Celsius », « une hauteur de 42 centimètres » – pour entrer dans des espaces perçus qu’il lit avec son corps – « quelques pas », « une enjambée », « un frisson », « là-bas ».

Si la distance métrique parcourue semble ridiculement petite, la sensation de longueur, elle, est bien installée. C’est ainsi que d’un espace aux dimensions modestes naît une grande générosité : dans une poignée de mètres carrés, le corps avance puis ralentit, ressent la brûlure du soleil et le soulagement de l’ombre, tourne et se détourne, ici un érable rouge, quelque part le bruit de l’eau. Il s’enfonce dans une profondeur, c’est oku [7].

« Lors de son voyage au Japon, Roland Barthes a dit que c'était un pays qui ne semblait pas avoir de centre ; doté d'une grande profondeur, mais dépourvu de centre. […] Pour moi, le centre d'un édifice est toujours la personne qui s'y trouve, celle qui expérimente l'espace depuis l'intérieur d'elle-même. » [8]

Le cheminement à travers le jardin jusqu’à la minuscule porte du pavillon se révèle comme une initiation à l’intérieur – à l’espace intérieur bien sûr, mais également à l’intérieur de soi, c’est-à-dire à l’intime. Car ériger un mur et y ouvrir une porte, ne suffit pas à une intimité pour exister. Ce que semble nous livrer la multiplication de ces micro-spatialités, c’est justement l’insuffisance du mur, qui faillit toujours à sa fonction protectrice, tant il n’est jamais parfaitement clos, jamais hermétique.

À défaut d’être contenu dans une enceinte définie, l’intérieur du Shoko-ken se construit en une voie progressive vers le fond, le précieux, le sacré. L’enveloppe du pavillon en constitue son ultime séquence, dont le passage à travers le nijiriguchi [9] achève d’ouvrir cet au-delà en soi.

Il reste au fond de mon bol l’écume du thé battu. Une fêlure apparaît dans la céramique brune – cicatrice d’or qui se perd dans la mousse verte. Il se raconte ici des histoires secrètes. Des histoires aussi précieuses et anciennes que ce bijou au creux de mes mains. Avec les chaussures, la ville impétueuse tout entière est restée dehors.